为深入贯彻落实党的二十大精神,以及习近平总书记关于历史文化保护传承的系列重要指示精神,特别是“更多采用‘绣花’功夫,延续城市历史文脉,让城市留下记忆,让人民记住乡愁”的要求。

近日,贵州开放大学(贵州职业技术学院)建筑工程学院“镇远·建影之行”实践队奔赴国家历史文化名城镇远,开展暑期“三下乡”社会实践活动。实践队依托建筑专业特长,聚焦古城建筑保护、社区志愿服务、红色文化宣讲及非物质文化遗产传承四大领域,为镇远这座“活着的古城”注入青春力量,探索高校服务地方文化振兴与基层治理的有效路径。

一、深研建筑遗产,守护名城本色

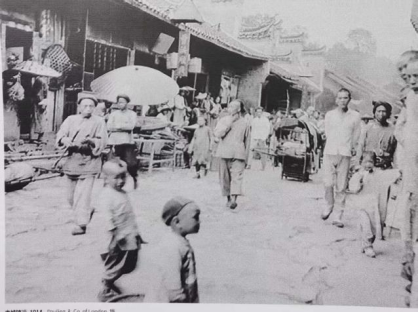

镇远古城拥有2000多年的悠久历史,遍布文物古迹、古巷道、古码头和古民居。实践队立足专业,以“摸清建筑家底、传承文化精髓”为目标,系统开展了建成环境调研:

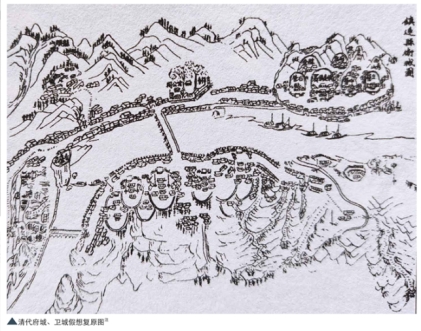

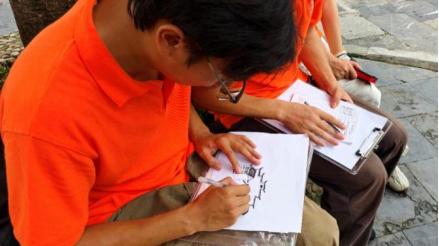

精准绘制“活地图”:队员们查阅县档案馆的明清方志与民国档案,细致核验现有建筑数据的真实性与准确性,为古城保护奠定坚实的数字基

徒步踏勘详记录:团队沿着府城、卫城的历史边界徒步考察,分类记录古民居、码头、会馆的建筑形制、工艺细节及其与舞阳河、明清码头的地理历史关联,完成了“街巷空间”“三维测绘”“交通与设施评估”三大专题报告。

寻访匠人承技艺:通过访谈12位传统工匠,团队深入掌握了吊脚楼修缮、木构件防腐等非遗技艺现状,标记了多处文保单位与现代设施的冲突点,推动建筑实体与文化内涵的“双保护”。

二、传承红色基因,筑牢思想根基

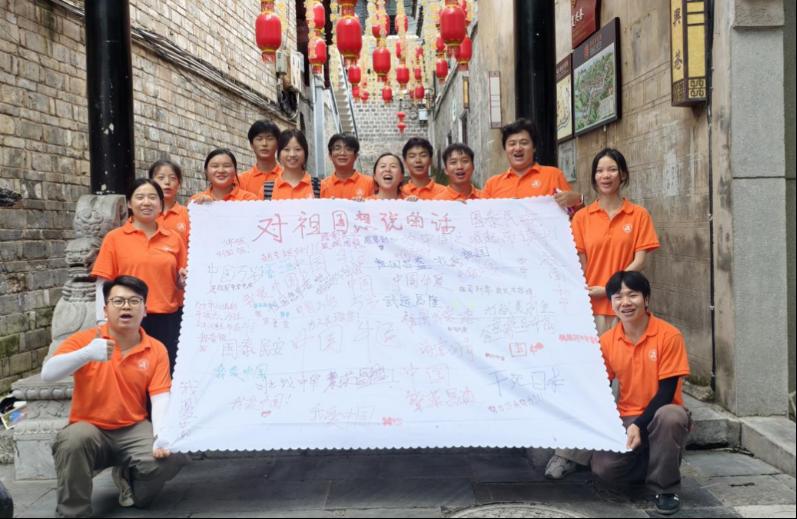

实践队将思政课堂搬进历史现场,组织参观镇远和平村旧址,深入了解其作为二战时期日军战俘改造地的国际反法西斯意义,并通过与馆员深入交流,强化历史认知和爱国情怀。团队创新开展“最想对祖国说的话”街头展板留言活动,广泛征集不同群体对祖国的真挚祝福,构建情感共同体。同时,深入西秀、共和社区面向老年人开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲,发放读本百余份,推动党的理论“飞入寻常百姓家”。

三、暖心服务社区,共筑和谐家园

实践队聚焦“一老一小”和社区环境,开展多项接地气、有温度的志愿服务。通过采集老人口述史,团队初步完成《古镇岁月录》编撰;组织有奖竞答、公益摄影,为长者拍摄照片,传递温暖关怀。设置流动宣传台,开展核心价值观有奖问答与“古镇保护建议”征集,提升居民认同感和参与度。队员们还沿舞阳河岸清理垃圾、发放环保传单,以实际行动倡导生态文明。

四、浸润文化土壤,活化非遗传承

团队赴县博物馆系统学习镇远2200多年建城史与多民族融合文化,深入扎染工坊采访传承人、体验制作工艺,理解技艺背后的文化符号。采访非遗大戏演员,从唱腔、程式、行当中解读古老戏曲在当代的生命力。这一系列文化浸润活动,强化了队员对非物质文化遗产保护与传承的自觉意识和责任担当。

此次“三下乡”实践实现了从短期行动到长期合作的跨越,团队已与属地社区建立长效联动机制,将持续通过线上研讨、数据库更新、“非遗进校园”等途径,深化“建筑+非遗”双守护模式,探索高校服务地方文化振兴的可复制路径,展现新时代青年强烈的社会责任感和使命担当。

供图:建筑工程学院“镇远·建影之行”实践队

供稿:陈春霞

一审:罗武德

二审:阮秋宇

三审:牛忠江